DALLA PREISTORIA ALLA TARDA ANTICHITA', GLI OCCHI SONO STATI UN MEZZO ESPRESSIVO FONDAMENTALE CHE TRASCENDE LA MANIFESTAZIONE DI EMOZIONI E SENTIMENTI, CONFLUENDO NELLO SPAZIO DELLA CHIAROVEGGENZA, DELL'UNIONE MISTICA E DELL'EVOCAZIONE DELLE FORZE DIVINE.

IMMAGINE: dettaglio dell'Auriga di Delfi", statua greca in bronzo, datata 475 a.C., alta 184 centimetri. Gli occhi sono di pietre dure, incastonati; le ciglia sono di rame. Nell'antichità le incastonature degli occhi potevano essere di vetro o minerali come corniola e lapislazzuli. La tecnica degli occhi incastonati per le statue risale all'Epoca Neolitica.

"L'occhio non vedrebbe mai il sole se non fosse già simile al sole, né un'anima vedrebbe il bello se non fosse bella". (Plotino, 203-270 d.C.)

PREMESSA

Nell'iconografia arcaica delle più importanti civiltà del mondo e nei manufatti delle culture tradizionali, alle immagini sacre è associato uno sguardo fisso e sbarrato nella maggior parte dei casi, ed una stilizzazione spiraliforme degli occhi per ciò che riguarda entrambe le polarità ultramondane, siano esse infere o celestiali. La SPIRALE indica un'irresistibile forza di emanazione o di rapimento estatico, che può essere intesa con valore positivo (costruttivo, creativo, ascendente) o negativo (distruttivo, esiziale, discendente). Per questo motivo spesso le divinità, in molte antiche civiltà e nelle culture tradizionali, vengono raffigurate con occhi a spirale e ciò vale per il dio del sole (civiltà MAYA) come per le entità degli Inferi. L'equivalente degli occhi a spirale sono gli sguardi fissi ed estatici delle raffigurazioni sacre, secondo un canone diffuso in tutto il mondo. Le troviamo presso i SUMERI nelle famose 12 statuette di adoranti dai grandi occhi blu circolari, in alabastro, del TEMPIO DI ESHNUNNA (2.900-2350 a.C., alte dai 21 ai 72 cm., Tardo Periodo Dinastico); nei GIGANTI DI MONTE PRAMA: sculture di pietra risalenti alla CIVILTA' NURAGICA, alte dai 2 ai 2 metri e mezzo, datate circa 1.300 a.C.; nelle sculture del dio del sole della civiltà MAYA, KINICH-AHAU, dagli occhi a volte spiraliformi, a volte circolari ed enormi; nei MOAI dell'Isola di Pasqua (o RAPA NUI): statue alte dai 3 (la più piccola) fino a 10 metri (la maggiore) in basalto disposte sulle colline dell'isola, realizzate dal 1250 al 1500 d.C., alcune delle quali recano ancora incastonati gli occhi di corallo bianco. Questo modello appartiene soprattutto all'arte arcaica, ma anche nelle raffigurazioni tardo-antiche bizantine troviamo la particolare attenzione dedicata allo sguardo, come nella testa colossale di COSTANTINO IL GRANDE, in marmo, alta 260 cm., datata 313-324 d.C., dove l'Imperatore è rappresentato con occhi spalancati più grandi del naturale. Una variante dello sguardo sbarrato ed estatico sono gli occhi spiraliformi, che fungono da rafforzativo all'idea del sovrumano, nel tentativo di infondere all'osservatore un titanico stupore, avvicinando la sua immaginazione alla potenza dell'esperienza liminale in un'immersione verso l'ignoto. L'immagine della SPIRALE crea un'attrazione irresistibile. Lo sguardo della divinità nelle raffigurazioni è, infatti, il mezzo più potente dell'iniziazione inconscia verso un percorso teso all'amplificazione della coscienza; come, all'inverso, nell'esempio delle divinità abissali, di una discesa introspettiva fino agli spazi più tenebrosi dell'anima, allo scopo di affrontare gli ostacoli alla propria piena realizzazione come esseri umani; gli occhi a spirale con cui vengono rappresentate molte divinità infernali esortano, appunto, l'osservatore ad intraprendere il viaggio agli Inferi, ossia la morte iniziatica come prefigurazione della morte fisica, il cui superamento permette l'acquisizione di più profonde capacità percettive; a questo riguardo si potrebbe disquisire a lungo sul doppio valore di ogni simbolo o archetipo. Gli occhi a spirale delle divinità celestiali nelle raffigurazioni di molte antiche civiltà, al contrario, esprimono un flusso emanativo di energia creativa ed invitano all'elevazione interiore.

IMMAGINE: raffigurazione del dio della pioggia, Tlaloc, in giadeite verde, civiltà Mixteca. Altezza: 24 centimetri. Datazione: 900 d.C. Gli occhi della divinità sono spiraliformi, le braccia incrociate sul petto sono un gesto universale di conciliazione degli opposti, in questo caso dal favore dell'abbondanza che il dio elargisce alla terra. (Throckmorton Fine Art, New York)

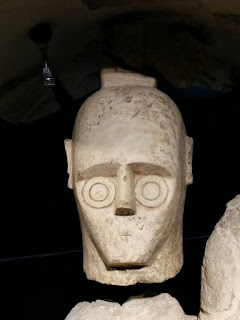

Immagine: le 14 statuette di adoranti dai grandi occhi blu circolari, in alabastro, del TEMPIO DI ESHNUNNA (2.900-2350 a.C., alte dai 21 ai 72 cm. Civiltà Sumera, Tardo Periodo Dinastico)IMMAGINE: testa di una delle 28 statue di pietra dette Giganti di Monte Prama, civiltà Nuragica, Sardegna, alte dai 2 ai 2 metri e mezzo, datate circa 1.300 a.C. Rappresentano 16 pugili, 5 arcieri e 5 guerrieri. (Museo Civico Giovanni Marongiu)

L'OCCHIO DESTRO DI ODINO

Nella MITOLOGIA NORRENA, ODINO, dio supremo della guerra, della poesia e dell'ispirazione, aveva un solo occhio e questa era la caratteristica che lo contraddistingueva. ODINO venne informato dell'esistenza del POZZO DI MIMIR, nelle cui profondità era nascosta la fonte di ogni conoscenza e si mise in viaggio per raggiungere questo luogo e berne l'acqua, ma quando arrivò incontrò il guardiano del pozzo, lo stesso MIMIR, un gigante celebre per la sua saggezza, il quale, per poter soddisfare la sete di conoscenza di ODINO, richiese il sacrificio di un suo occhio. ODINO acconsentì, perse l'occhio destro e bevve alla fonte raccogliendo l'acqua in un corno, divenendo così conoscitore di tutti i segreti dell'universo, ossia delle dinamiche invisibili che governano il mondo percepibile ai sensi. L'OCCHIO DESTRO è connesso alla vista diurna e quindi alla mente razionale, all'espansione orizzontale della coscienza. L'OCCHIO SINISTRO, al contrario, offre la visione profonda e trascendente, permettendo la percezione della realtà nascosta dietro i veli del mondo tangibile che governa il destino di ogni cosa. La cecità dell'OCCHIO DESTRO indica pertanto il sacrificio necessario alla conoscenza più profonda, perchè è l'espansione orizzontale stessa, legata alla realtà ordinaria e alla sfera razionale, che si ritira nell'impossibilità di comunicare l'essenza intima delle cose, la monade come nucleo spirituale della manifestazione. Fisiologicamente, superare la soglia della realtà tangibile e guardare oltre la barriera dell'illusione fisica risalendo alla fonte causale del tutto, è equiparabile alla vista diretta del sole che rende momentaneamente ciechi se di brevissima durata, fino a causare danni permanenti agli occhi se protratta più a lungo. Per poter acquisire la percezione della trama profonda del cosmo, l'uomo deve rinunciare alla propria precedente condizione riduttiva e razionale, potenziando simbolicamente la visione notturna dell'OCCHIO SINISTRO per comprendere le cause invisibili, le forze che sottendono tutto ciò che accade e ciò che esiste nell'universo percepibile con i cinque sensi. Per osservare in profondità, è necessario appannare e, in qualche modo, dissolvere momentaneamente la visione di superficie, e la manifestazione di superficie non è altro che la conseguenza di movimenti metafisici, così come le immagini di un televisore provengono da impulsi elettromagntici invisibili trasmessi nell'atmosfera.

L'OCCHIO PERDUTO DI HORUS

Nella MITOLOGIA EGIZIA, al contrario, nello scontro con lo zio SETH (dio del caos) per vendicare l'uccisione di suo padre OSIRIDE (dio della vegetazione e dell'oltretomba), HORUS (dio dei cieli) perde l'OCCHIO SINISTRO, ossia la facoltà di vedere oltre il velo della realtà ordinaria; dopo essere stato sconfitto, SETH restituì l'occhio a HORUS, ma questo era rotto in sei parti; l'OCCHIO DI HORUS venne in seguito recuperato dal dio della conoscenza THOT che lo ricompose e, non trovandone la sesta parte, la sostituì con una sostanza divina. Oltre al significato di primato dell'intelligenza e della conoscenza (HORUS) sulle forze del caos (SETH), l'OCCHIO DI HORUS è una rappresentazione simbolica delle unità frazionarie in relazione ai cinque sensi, come spiega l'egittologa Maria Carmela Betrò (Comitato Scientifico della Fondazione Museo Egizio di Torino):

"La parte verso il naso rappresenta la frazione 1⁄2 e l'olfatto (il naso); la pupilla raffigura la frazione 1⁄4 e la vista (la luce); al sopracciglio sta la frazione 1⁄8 e il pensiero (la mente); la parte verso l'orecchio ritrae la frazione 1⁄16 e l'udito (l'orecchio); la frazione 1⁄32 e il gusto (il germoglio del frumento) sono nella coda curva ; il piede incarna la frazione 1⁄64 e il tatto (il piede che tocca terra)". Sommando le varie parti si ha un totale di 63⁄64: si riteneva che il restante 1⁄64 fosse stato aggiunto dal dio Thot, sotto forma di poteri magici". (Maria Carmela Betrò, "Geroglifici", pagina 55, 1995)

L'OCCHIO SINISTRO PERDUTO DI NEFERTITI

Riguardo l'ANTICO EGITTO, pullulano le ipotesi più disparate sull'assenza dell'OCCHIO SINISTRO nel famoso ritratto della regina NEFERTITI, in pietra calcarea, alto 50 cm, datato 1345 a.C. (XVIII dinastia); secondo alcuni si tratta di un manufatto di laboratorio, usato come campione per insegnare agli allievi scultori; l'ipotesi (a mio avviso) più credibile è quella secondo la quale l'occhio mancante (che doveva essere, come l'altro, in pasta vitrea) sia caduto e andato perso, ma c'è chi suppone si tratti di un'elusione voluta, in riferimento ad un significato spirituale. In tal caso, l'occhi mancante è quello sinistro, ossia l'occhio lunare di HORUS, connesso alla percezione trascendente, mentre l'OCCHIO DESTRO era equiparato al sole. Frequentemente gli EGIZI indicavano l'occhio sinistro come "OCCHIO DI HORUS" e quello destro come "OCCHIO DI RA". Dato che NEFERTITI era la regina moglie di AKHENATON (il faraone "eretico" promotore del culto solare di ATON) e che la riforma amarniana determinò un capovolgimento di prospettiva nella nuova visione religiosa e mistica del suo regno, si può teorizzare che la mancanza dell'OCCHIO SINISTRO indichi l'iniziazione della regina al nuovo culto del dio unico solare ATON, un culto che fino a quel momento era appannaggio segreto di un'elite aristocratica e che AKHENATON rese universale. Mentre prima rituali e cerimonie venivano celebrati in luoghi bui e segreti, inaccessibili ai profani, ATON veniva onorato all'aria aperta, in piena luce e non necessitava di pratiche occulte, appunto perchè aveva l'ardire di manifestare apertamente la presenza divina. Ma questo cosa c'entra con l'occhio sinistro mancante della regina NEFERTITI? Può significare (sempre qualora si tratti di una scelta deliberata dell'artista) che l'OCCHIO SINISTRO LUNARE di NEFERTITI sia stato sacrificato in favore dell'OCCHIO DESTRO SOLARE? A questo punto si potrebbe supporre che la regina fosse priva di spiritualità (occhio sinistro lunare), ma se si tiene presente la logica inversa del culto di ATON rispetto alle tradizioni precedenti, ecco che tutto si assesta: il potere introspettivo, trascendente e percettivo dell'OCCHIO SINISTRO è stato trasferito all'OCCHIO DESTRO, ossia nella sfera della realtà terrena, orizzontale e sensibile, in quanto il culto di ATON fu una rivelazione, un "trasferimento", precisamente; la mente intuitiva assorbì la mente razionale di superficie e i due piani, femminile-maschile, divennero uno.

L'OCCHIO DESTRO CIECO DELLA SCIAMANA DI DOLNI VESTONICE

Volgendo lo sguardo al nostro passato più remoto giungiamo fino a 26.000 anni fa, presso l'accampamento paleolitico vicino al comune di DOLNI VESTONICE, Moravia, Repubblica Ceca. In questo sito, accanto ad un forno di cottura, sono state scoperte migliaia di statuette di animali in terracotta in miniatura, di fattura eccellente. Accanto a questo forno, all'interno dell'abitazione-laboratorio, lo scheletro di una donna che, con ogni probabilità, era la ceramista del villaggio, ma anche una sciamana. Fra gli altri manufatti venne scoperta una TESTA-RITRATTO in miniatura, in avorio di mammuth, alta 4,8 cm., che gli studiosi indentificano come lo stesso ritratto dell'artista-sciamana; porta un'acconciatura a chignon e il suo volto ha tratti delicati e gracili, corrispondenti alle fattezze del cranio e allo scheletro della donna. Il particolare più importante, riguardo all'argomento che stiamo trattando, di questa immagine è l'OCCHIO DESTRO volutamente deformato: il sinistro è accuratamente delineato, il destro appare più grande, forse per evidenziare la cavità dell'orbita dell'occhio mancante (dobbiamo tenere presente le piccolissime dmensioni del manufatto e la corrosione del tempo). Il tema dell'occhio deformato è presente in molte maschere del PALEOLITICO SUPERIORE (come quella di LASCAUX, di EL JUYO, di ENTREFOCES, ecc...) e si protrae nel simbolismo iniziatico di ogni periodo storico fino ai giorni nostri; generalmente rappresenta il sacrificio di una parte di sè per il raggiungimento di un'essenza e una visione superiore. Nel caso della ceramista di DOLNI VESTONICE è probabile che si trattasse di un personaggio avvolto da un alone di solennità e autorevolezza nell'ambito della comunità. La notevole distanza della capanna-laboratorio dal resto del villaggio indica una necessità di tranquillità e raccoglimento nell'esistenza di quest'artista eccezionale, i cui lavori denotano uno stile unico e a tratti fantastico nella resa delle raffigurazioni faunistiche.

"Paleolitico Superiore - le immagini svelate":

https://alessia-birri.blogspot.com/2022/09/paleolitico-superiore-le-immagini.html

IMMAGINE: un altro esempio di occhio mancante o deformato lo vediamo in una delle 4 maschere nel percorso più profondo della caverna di Altamira, Spagna, Paleolitico Superiore; datazione: 15.000 anni; misure: 17 centimetri. La caverna è famosa per le sue oltre 900 raffigurazioni di bisonti, cavalli, cervi, cinghiali, ecc..., dipinte con ocra rossa e contorni neri. Le maschere sono costituite da conformazioni naturali della roccia dalle vaghe sembianze di un volto umano o animale, evidenziato da tratti a carboncino.LO SGUARDO PIETRIFICANTE DI MEDUSA

Le tre GORGONI della MITOLOGIA GRECA erano STENO, EURIALE e MEDUSA, figlie di FORCO (antica divinità marina, ibrido uomo-serpente) e CETO (divinità femminile delle acque); le tre sorelle avevano il potere di pietrificare chiunque con lo sguardo, anche i più grandi eroi. Il nome "MEDUSA" significa "guardiana" o "protettrice", dal greco "médo" (proteggere). EURIALE deriva da "eurys": grande, vasto. STENO è associata alla forza ("steno": comprimere). Da qui si comprende la loro natura di triade psicologica e spirituale. Delle tre sorelle MEDUSA era l'unica ad avere natura mortale ma la sua bellezza competeva con quella di ATENA. Quando MEDUSA venne sedotta da POSEIDONE nello stesso tempio di ATENA di cui era sacerdotessa-guardiana, ATENA gelosa, per vendicarsi, trasformò i suoi bellissimi capelli in una chioma di serpenti, dalla sua bocca spuntarono zanne suine. Naturalmente, sarebbe stato più difficile per ATENA vendicarsi contro POSEIDONE, che era un dio, ma la natura mortale di MEDUSA la rese vittima prescelta. MEDUSA, nonostante la sua trasformazione mostruosa, non perse la facoltà divina di pietrificare coloro che avessero incrociato il suo sguardo; assieme alle altre due sorelle, venne relegata su un'isola ai confini dell'oceano occidentale. In seguito MEDUSA verrà decapitata da PERSEO secondo una promessa fatta al re di Serifo, POLIDETTE, il quale gli giurò che, se gli avesse recato la testa della GORGONE, non avrebbe più preteso la mano di sua madre DANAE. POLIDETTE sperava che l'impresa di PERSEO fallisse, ma quest'ultimo si procurò la testa decapitata di MEDUSA come promesso e, mostrandola al Re, lo trasformò in una statua di pietra. Ma senza l'aiuto della dea ATENA, che gli donò uno scudo di bronzo che fungeva da specchio in cui l'immagine di MEDUSA venne riflessa, PERSEO non avrebbe mai potuto sconfiggere la GORGONE. Narra OVIDIO nelle METAMORFOSI:

"Medusa era di una bellezza meravigliosa, e fu desiderata e contesa da molti pretendenti, e in tutta la sua persona nulla era più splendido dei suoi capelli".

L'immagine della dea associata ai serpenti ha origini antichissime e le prime testimonianze risalgono all'epoca neolitica. Le GORGONI appartenevano ad un pantheon di divinità femminili arcaiche, associate all'archetipo della GRANDE MADRE preistorica, mentre ATENA, le cui prime testimonianze risalgono all'ETA' DEL BRONZO, assume un'importanza fondamentale nella GRECIA CLASSICA, rispecchiando lo spirito dell'epoca in quanto dea dell'intelligenza razionale, del controllo, della giustizia e di tutti gli attributi concernenti la misura e l'equilibrio. Le GORGONI, al contrario, compresa MEDUSA, esprimevano le forze ctonie, gli aspetti incontrollabili della natura; MEDUSA, che fra le altre due sorelle mostruose (STENO e EURIALE, infatti, avevano sempre avuto chiome di serpenti) era quella che si distingueva per il meraviglioso aspetto, probabilmente discendeva dalle dee neolitiche domatrici di belve e serpenti, "dee-guardiane" appunto, in grado di tenere a bada le forze selvagge della natura e della psiche e perciò punita da ATENA con la trasformazione dei suoi bellissimi capelli in un groviglio di viscidi serpenti, dato che non fu in grado di proteggere il tempio della dea. Quindi abbiamo la dea minoica (raffigurata nelle due statuette scoperte presso il PALAZZO DI MINOSSE a CNOSSO dall'archeologo britannico ARTHUR EVANS nel 1903) come "guardiana" dei serpenti che stringe fra le mani da un lato, dall'altro MEDUSA con gli stessi serpenti sul capo che, al contrario, rappresentano la sua incapacità di controllare (e, quindi, di custodire) lo stesso tempio di ATENA di cui era sacerdotessa. MEDUSA rappresenta perciò un lato psicologico della stessa ATENA, ossia quello più vulnerabile ed emotivo, che non fu in grado di reagire alla prepotenza di POSEIDONE lasciando che quest'ultimo, possedendola, profanasse il tempio (e quindi il corpo) della stessa ATENA; da qui la "vendetta" della dea classica che con la sua punizione relega e reprime l'aspetto più primordiale della psiche (incarnato da MEDUSA). Questo mito indica anche il passaggio dall'ETA' ARCAICA all'EPOCA CLASSICA della filosofia, della logica e della critica razionale. Il discorso sulla pietrificazione causata dallo sguardo di MEDUSA ci riporta a numerosi altri esempi mitologici, come il celebre episodio biblico della MOGLIE DI LOT; una leggenda tirolese narra di come la regina dei giganti, crudele ed egoista, sia stata trasformata nella vetta FRAU-HITT della catena montuosa Nordkette in AUSTRIA, dopo essere stata maledetta da una mendicante a cui aveva offerto una pietra al posto del pane; in SARDEGNA il folklore ci tramanda la storia di EFIS e EFISINA, un frate e una suora pietrificati causa del loro amore e trasformati in un masso, nel MONTE RUJU, dalle vaghe sembianze umane; nella mitologia norrena SVARTALFAR è un elfo con il potere della pietrificazione, paragonato alle GORGONI greche; nell'agiografia cristiana di SANTA BARBARA un pastore che aiutò la santa a fuggire dall'inseguimento del padre infuriato per la nuova fede della figlia fu trasformato in pietra; una tradizione aborigena narra di come tre sorelle si innamorarono di tre uomini della tribù DHARRUK, ma siccome il matrimonio era impossibile a causa della legge tribale, vennero trasformate in vette rocciose, le BLUE MOUNTAINS (Australia), e si potrebbe continuare a lungo su questo argomento, seguendo un filo conduttore simbolico che si espande a miti e racconti di ogni continente. La pietrificazione è solitamente causata dallo sguardo delle divinità o dei personaggi che detengono particolari poteri. Possiamo trovare un importante spunto in questo brano dell'esoterista spagnolo EDOUARDO CIRLOT (1916-1973):

<< Il mito di DEUCALIONE che trasforma pietre in uomini e le litofanie hanno la loro opposizione nelle leggende della "pietrificazione". Come è facile intuire, si tratta degli aspetti contrari e particolari dei movimenti opposti dell'evoluzione e dell'involuzione. Pietrificare è trattenere, rinchiudere. Si diceva che la GORGONE MEDUSA trasformasse con lo sguardo gli uomini in pietre. Molti racconti del folklore e molte leggende medioevali parlano di simili pietrificazioni o incantesimi. Le fiabe, talvolta, invece che addormentare i personaggi (si tratta del medesimo simbolo) li pietrificano, trasformandoli in statue. In "LA BELLA E LA BESTIA" le due sorelle cattive della protagonista si tramutano in statue. Le parole che l'autore mette in bocca alla fata chiariscono il significato del simbolo: "Diventate due statue, ma conservate la ragione sotto la pietra che vi racchiude. Rimarrete davanti alla porta del palazzo di vostra sorella e il castigo che vi infliggo non è altro che quello di essere testimoni della sua felicità. Non potrete tornare alle vostre sembianze primitive che nel momento in cui riconoscerete i vostri errori".

La pietrificazione è, quindi, l'arresto del progresso morale, l'arresto dell'evoluzione e, nel caso che non si precipiti nell'abisso, quantomeno, trattiene.

E' il caso della moglie di Lot (Genesi 19,26) e il pericolo che incombe continuamente su Ulisse nella sua peregrinazione durante il ritorno a Itaca, simbolo della pietra celeste, dell'esistenza assunta per l'eternità >>. (Brano da "Il libro dei simboli", Jean Edouardo Cirlot, pag.346-347 alla voce "Pietrificazione")

Ne deriva che, secondo il paradigma greco, le divinità connesse agli antichi culti, come MEDUSA, le GORGONI, ma anche i loro genitori FORCO e CETO e molte altre, fossero concepite come elementi statici, emotivi e ostacolanti sul cammino evolutivo, mentre il potere della dea classica, ATENA, consisteva nella ricerca razionale dell'equilibrio e della misura in tutte le cose; l'essenza di questo pensiero innovatore trapela nell'architettura e nell'arte della GRECIA CLASSICA, nella ricerca dell'armonia e dell'imitazione della natura. Di questo argomento ho trattato anche nel saggio "Il mito universale dei gemelli divini" riguardo a PROMETEO. Ma nelle raffigurazioni della testa di MEDUSA più recenti d'epoca romana, fra il groviglio di serpi compaiono due ali, a indicare il potere trasmutativo racchiuso nell'energia intrappolata, tenuta prigioniera dalla legione dei rettili. La dea ATENA, inoltre, dopo la sua decapitazione da parte di PERSEO, pose l'immagine di MEDUSA al centro del suo scudo: questo significa che l'energia della sua parte emozionale (MEDUSA) viene tenuta sotto controllo e indirizzata dalla mente speculativa e dalla conoscenza (ATENA). Il giovane eroe PERSEO è simbolo si energia adolescenziale, di leggerezza e coraggio connessi a quest'età di passaggio, perciò viene raffigurato con le ali ai piedi e sulla testa (vedi la statua di BENVENUTO CELLINI), mentre MEDUSA rappresenta l'immobilità e la rigidità di un'anima progioniera. Ma se PERSEO ha le ali sulla testa, anche MEDUSA le possiede e, infatti, dal sangue caduto a terra dopo la sua uccisione nacque PEGASO, il cavallo alato, uno degli archetipi fondamentali dell'anima che supera i legami della materialità. Proprio come suggerito nel brano di CIRLOT, la nostra esistenza è costellata di soste, di "distrazioni" dal nostro autentico percorso: passioni, infatuazioni, falsi desideri, ossessioni, manie che non sono altro che riflessi esteriori di esigenze interiori trascurate; nel brano si fa riferimento al viaggio di ULISSE e ai molti incantesimi (o illusioni) di cui fu vittima l'eroe nel suo ritorno a ITACA (l'isola dei LOTOFAGI, la MAGA CIRCE, la dea CALIPSO, il canto delle SIRENE, ecc...), e questi incantesimi e i loro personaggi non sono altro che rappresentazioni di "forze" esterne che rendono succube l'anima indirizzando le energie dell'uomo ai loro scopi. PENELOPE, come incarnazione dell'anima di ULISSE, rimane prigioniera e vittima degli intrusi finchè la coscienza di ULISSE, risvegliata, non abbandona le vane e deleterie illusioni del mondo per ricongiungersi a lei. Ma ogni eroe leggendario che si rispetti, prima di giungere alla meta e alla vittoria sulle forze oscure, deve attraversare una fase di "pietrificazione" durante la quale poteri intrusivi dominano le sue azioni o le sue brame, l'importante è che, di volta in volta, il protagonista riesca sempre a risvegliarsi non permettendo all'entità intrusiva di fondersi a lui, fino ad un affrancamento in età matura da tutti gli inganni della mente. Ora, osservando bene la realtà che ci circonda, ci possiamo accorgere di come l'uomo comune, nella maggior parte dei casi, nasca e muoia senza mai essersi affrancato da queste monadi bramose di espansione e sempre a caccia di alberghi; lo vediamo continuamente nelle persone che incontriamo dopo vent'anni e scopriamo sempre uguali, sempre le stesse idee fisse, sempre le stesse abitudini, sempre le stesse tendenze, come se il tempo non fosse nemmeno passato, in una vera e propria inconsapevole "pietrificazione" interiore, incapaci di distogliere lo sguardo dagli occhi di MEDUSA. Infatti, ULISSE si meravigliò di sè stesso dopo aver saputo che erano tracorsi ben sette anni nel suo soggiorno sull'isola di CALIPSO, un lasso di tempo che egli nemmeno percepì preso com'era nei lacci dell'incantesimo della dea (i serpenti di MEDUSA possono essere visti anche come lacci, come legami). La gravità non consiste nel cadere nei tranelli, ma nell'inabissarsi a tal punto (come ben spiegato nel brano di CIRLOT qui sopra) da non avere più la forza di riemergere, abbandonando perciò sè stessi ad influssi inferiori e, nel peggiore dei casi, incorporandoli in una vera e propria fusione eterica. Tutte le volte che cerchiamo qualcosa fuori di noi desideriamo il falso, la copia imperfetta e illusoria di ciò che dev'essere sviluppato nell'interiorità; la manifestazione più banale di ciò è l'innamoramento, mitologicamente rappresentato dal dardo di CUPIDO: una forza esterna, preposta alla perpetuazione della specie, devia l'attenzione dell'uomo (o della donna) verso un soggetto che è "altro da sè" e che rimpiazza l'autentica e innata ricerca del divino e della completezza interiore.

Un'interpretazione più popolare propone l'immagine di MEDUSA come soggetto apotropaico, con potere respingente nei confronti del male che, in questo modo, si rifletterebbe come davanti ad uno specchio divenendo inoffensivo.

IMMAGINE: antefissa (elemento architettonico usato nell'antichità come motivo ornamentale lungo la fascia perimetrale del tetto) con testa di Medusa. Provenienza: rinvenimento spontaneo nei pressi di Taranto (Puglia). Altezza: 18 centimetri. Datazione: 500 a.C. Diversamente dall'immagine analizzata sopra, qui Medusa appare in foggia arcaizzante, con sembianze mostruose, zanne di cinghiale, capelli con riccioli a choicciola, viso largo, lingua esposta e serpenti che incoronano tutta la circonferenza della figura. Sono assenti le ali come elemento salvifico e la rappresentazione è quella di un puro archetipo ctonio, connesso alle forze primordiali e al lato emotivo e istintuale della psiche.

IMMAGINE: mosaico con testa di Medusa dall'area archeologica romana di Susa, Tunisia. Le dimensioni del viso sono naturali. Datazione: II secolo d.C. Notiamo in questa figura la tipica dilatazione dello sguardo della Tarda Antichità, in tal caso accentuata dalla necessità di esprimere l'effetto pietrificante degli occhi di Medusa. Gli occhi, con l'iride che ne riempie quasi tutta l'estensione, hanno forma circolare, accentuata dalle ombreggiature dei contorni; lo sguardo non è minaccioso, ma sereno e sognante; il naso dritto; la bocca a cuore; l'ovale pieno e dal colorito roseo; i capelli arruffati da cui fuoriescono 8 serpenti con lingua biforcuta; sulla fronte le ali come simbolo di riscatto ed elevazione di cui abbiamo trattato nel capitolo qui sopra. Sotto il mento si intrecciano due code di serpente come a formare un nastro. Il volto è racchiuso in una cornice a "clipeo" (elemento decorativo che prende il nome dall'ampio scudo rotondo di cuoio usato dai Romani) al centro di una grande sezione quadrata nella quale si diffondono le decorazioni a raggiera policrome che si dipartono dalla figura centrale, rafforzando ancor di più l'effetto magnetico dello sguardo.

I PENDENTI FENICI IN PASTA VITREA

Nella "NATURALIS HISTORIA" di PLINIO IL VECCHIO (23 d.C-79 d.C.) si racconta che alcuni mercanti fenici accesero un fuoco sulla spiaggia con dei blocchi di soda naturale e notarono come questi si fusero con il calore, amalgamandosi con la sabbia circostante: questo causò la formazione delle prime forme di vetro. Tuttavia, recenti scoperte hanno appurato che il vetro fu inventato in MESOPOTAMIA; la più antica formula per la sua produzione si trova in una serie di 4 tavolette della BIBLIOTECA DI ASSURBANIPAL (VII secolo a.C.):

“60 parti di sabbia, 180 parti di polvere di alghe essiccate e 5 parti di gesso”.

All'epoca con questo prezioso materiale venivano creati soltanto ornamenti, come perle di collana e pendenti. Con la tecnica descritta vennero creati dei piccoli pendenti a forma di testa umana, che sembrano dei veri e propri ritratti di persone di varie razze, anche negri e orientali; diverse figurine sono con teste di animali. Le testine sono datate tra il VII e il II secolo a.C. e sono di fattura fenicia, ampiamente diffuse in tutto il bacino del MEDITERRANEO; sono mediamente dai 7 ai 3 centimetri; ne sono state scoperte almeno 700 provenienti principalmente da CARTAGINE, CIPRO e AL MINA. La maggior parte di esse ritrae un tipo iconografico soprannominato BARBABLU', dalla barba ad anelli spiraliformi di colore blu scuro, volto bianco avorio incorniciato da una serie di riccioli tondi blu disposti a semicerchio, grosse sopracciglia blu, naso sottile, labbra strette e chiuse, orecchini e, riguardo al nostro tema, grandissimi occhi circolari rigorosamente blu che occupano la maggior parte del volto, resi con tre anelli concentrici: contorno nero, bianco del bulbo e blu dell'iride; sulla testa del personaggio il foro per appendere. Lo sguardo incantato e incantatore di queste figure potrebbe aver avuto funzione protettiva e, nel contempo, rappresentare o infondere forza spirituale a chi li osservava e a chi li indossava. Il contesto in cui questi monili sono stati scoperti, spesso all'interno di necropoli, lasciano aperti gli interrogativi sul loro significato simbolico. Un importante esemplare di questi amuleti è la collana scoperta nel 1937 a OLBIA, in SARDEGNA, in una delle 47 sepolture a inumazione di epoca punica, composta da 18 elementi, fra cui 5 testine umane dai grandi occhi (4 maschili e una femminile), una testa forse di cavallo e perle colorate, fra le quali due cilindriche con grandi occhi; è datata tra il IV e II secolo a.C. La collana era presente nel corredo funerario di una donna assieme ad uno specchio di bronzo, qualche anfora e una moneta. Questi amuleti, diffusi presso tutte le classi sociali, erano considerati magici e apotropaici, con il potere di respingere con lo sguardo gli spiriti malevoli e, se riposti nelle tombe, di impedire a quest'ultimi di rapire l'anima del defunto. Il soprintendente alle antichità della SARDEGNA che scoprì i manufatti in questa tomba nel 1937, DORO LEVI, affermò che probabilmente questi amuleti venivano realizzati ad ALESSANDRIA D'EGITTO (Museo Archeologico Nazionale di Cagliari).

IMMAGINE: Pendenti fenici policromi in pasta vitrea descritti sopra. Misure: dai 7 ai 3 centimetri. Datazione: VII-II secolo a.C. Fra gli esemplari delle foto si nota il tipico "Barbablù", come descritto nel capitolo sopra. In ultimo la collana di Olbia, Sardegna, scoperta fra le sepolture a inumazione puniche, datata tra il IV e II secolo a.C.; leggi informazioni nel capitolo qui sopra.

LO SGUARDO DIVINO DEGLI IDOLI DI TELL BRAK

TELL BRAK è una collina artificiale ("tell") sulla quale sorgeva un'antica città: NAGAR, oggi sito archeologico, abitata dal VI al II millennio a.C.; si trova in SIRIA, a nord delle antiche NINIVE e ASSUR, lungo un affluente del fiume KHABUR. In quest'area, in epoca storica, regnavano le DINASTIE SUMERE di UR (fine del III millennio a.C.), seguite dall'IMPERO ASSIRO (fino al VII secolo a.C.). Precedentemente, in epoca preistorica nella regione era diffusa la più antica CULTURA NEOLITICA detta "HALAF" (dal VI al V millennio a.C.), basata su pascolo e agricoltura, alla quale è attribuito un Tempio dedicato ad una divinità misteriosa, scoperto nel 1937 ad opera dell'archeologo britannico SIR MAX EDGAR LUCIEN MALLOWAN (1904-1978) e denominato TEMPIO DELL'OCCHIO. Fra le rovine di questo tempio, datato al IV millennio a.C., furono ritrovate più di 300 statuette di alabastro calcificato, datate 6000 anni (un'epoca protostorica). Le statuette misurano dai 13 cm. (le più grandi) ai 3 cm. Sono molte le ipotesi sul significato simbolico di questi manufatti, che ritraggono un soggetto o una coppia di soggetti semplificati fino alla rappresentazione puramente geometrica, piatta e rettangolare, sormontata da due o più occhi affusolati o rotondi, senza volto, in alcuni casi compaiono fino a 6 occhi. Alcune hanno delle figure di animali in bassorilievo sul corpo, in cui si riconosce lo stile dei più antichi siti di CATAL HUYUK e GOBEKLI TEPE. Si ritiene che queste statuette fossero delle offerte votive depositate nel tempio dai devoti, forse come degli ex-voto per rendere grazie, o forse a scopo propiziatorio. Gli occhi degli idoli sono astratti da tutto il resto della figura, come elemento rappresentativo dell'anima, così le persone, e forse interi nuclei familiari, venivano rappresentati mediante i loro occhi. Ma c'è anche un'altra interpretazione, più impersonale: ossia che le statuette siano immagini della stessa divinità a cui era dedicato il tempio, una divinità la cui manifestazione assume diverso significato a seconda del numero di occhi presenti nell'iconografia. Sotto quest'ultimo aspetto questa misteriosa divinità potrebbe essere un prototipo del dio uno e molteplice. Effettivamente, nella successiva iconografia sumera, gli occhi assunsero un'importanza fondamentale, con orbite ingigantite ed esaltazione dello sguardo al cospetto del sacro.

LE STATUETTE GIAPPONESI "DOGU" DEL PERIODO JOMON

La preistoria giapponese comprende un periodo lunghissimo, un arco di tempo da 16.000 anni fa al 400 a.C. Questi sono i millenni in cui si sviluppò sull'isola la cultura JOMON, così genericamente denominata per la particolare caratteristica del vasellame in ceramica decorato con corde impresse sul materiale ancora fresco ("JOMON" significa "segnato da corde"). Ma tuttavia non è da considerare come una cultura lineare, poichè nel corso dei molti millenni ci furono scambi, incontri e fusioni culturali che videro protagonisti molti popoli diversi che si avvicendarono sull'isola. Queste popolazioni vivevano di caccia, pesca e raccolta. Di certo alle lontane radici preistoriche appartengono molti miti dell'antico Giappone, tramandati oralmente e poi trascritti nell'VIII secolo d.C. I primi ritrovamenti archeologici riguardanti la preistoria giapponese risalgono al 1877 e consistono in cumuli di conchiglie detti "KAIZUKA", nelle vicinanze dei quali sono venuti alla luce vasi in ceramica e altri oggetti. Il PERIODO JOMON è caratterizzato dalla pregevole produzione di ceramica fin dai primordi, e si può considerare fra le più antiche del mondo. L'era JOMON si suddivide in 5 fasi:

JOMON INCIPIENTE (14.000-7.500 a.C.), ma questa datazione non è certa, perchè molti studi hanno rilevato la presenza umana sull'isola giapponese già 30.000 anni fa; com'è ovvio, questo fatto, come molte altre scoperte recenti in molte parti del mondo, rimetterebbe in discussione tutte le convenzioni accademiche fino a pochi decenni fa date per scontate. Sappiamo, infatti, che la produzione di ceramiche affonda le radici nel Paleolitico Superiore, pensiamo alle statuette di Dolni Vestonice (Repubblica Ceca, datate 26.000 anni), o ai frammenti di vasellame della grotta di Xianrendong, in Cina, datati 20.000 anni.

JOMON INIZIALE (7.500-4000 a.C.), in cui si testimoniano abitazioni in legno e grandi cumuli "Kaizuka" con resti di crostacei e conchiglie.

PRIMO JOMON (4.000-3.000 a.C.), che vede la produzione delle famose statuette dall'aspetto ibrido animale-antropomorfo denominate "Dogu". In questo periodo iniziano le prime attività agricole.

JOMON MEDIO (3.000-2.000 a.C.), caratterizzato da un perfezionamento nella tecnica del vasellame e dall'edificazione di abitazioni più complesse e confortevoli. Viene, inoltre, introdotta la lavorazione del vetro.

TARDO JOMON (2.000-400 a.C.) in cui si stabiliscono contatti con popolazioni stanziate nell'attuale penisola coreana e la conseguente entrata nell'età del bronzo e del ferro.

L'origine etnica del popolo giapponese è certamente dovuta all'interazione di popolazioni diverse che nel corso dei millenni hanno abitato l'isola. Ma torniamo al tema di questo saggio: l'origine e il significato delle statuette in ceramica DOGU, il cui nome significa "figure di terra" in giapponese, raffiguranti divinità antropomorfe dall'aspetto indefinibile, molte delle quali dai grandi occhi insettiformi, simili a quelli delle statuette in ceramica della civiltà di HARAPPA, nella VALLE DELL'INDO (PAKISTAN), datate più o meno allo stesso periodo. I grandi occhi sono raffigurati chiusi, di forma ovoidale e con una linea trasversale ad indicare le palpebre; questo tipo di soggetti vengono anche denominati "DOGU DAGLI OCCHIALI", ma sembrano piuttosto a teste d'insetto. Queste raffigurazioni JOMON in ceramica, tutte femminili, apparvero circa 12.000 anni fa, la più antica risale a quest'epoca, scoperta nel 2009 presso la prefettura di Shiga nel sito archeologico di AIDANI-KUMARA: si tratta di un torso femminile in ceramica, alto 3,2 centimetri, acefalo, con un foro nella parte superiore. La tecnica e lo stile nella creazione di queste figure ebbero un rapido sviluppo dal MEDIO PERIODO JOMON (3.000-2.000 a.C.) al TARDO PERIODO JOMON (2.000-400 a.C.) con forme e decorazioni sempre più complesse. Le figure DOGU nel tempo hanno subito diverse evoluzioni, secondo le interazioni culturali e le forme spirituali dell'epoca; sono suddivise in molti stili: con testa bidimensionale a forma di cuore e corpo geometrizzato; con testa e occhi di civetta; con occhi a fessura e forme femminili con fianchi larghi; dalla forma teriantropica; dal corpo decorato con motivi spiraliformi, ecc...in una grande e ricca varietà di espressioni, in modo che ogni statuetta ha una sua propria individualità, pur appartenendo ad un contesto cultuale di matrice sciamanica, improntato sulla magia e l'interazione con gli spiriti della natura, e probabilmente i grandi occhi composti richiamano proprio queste forze; il significato preciso rimane comunque un mistero, ma sembrerebbero tutte trasmutazioni della stessa divinità: la DEA MADRE. La loro dimensione si aggira generalmente attorno ai 25 centimetri.

IMMAGINI: statuette in ceramica "Dogu" del Tardo Periodo Jomon, datate circa 1000 a.C. Altezza: intorno ai 25 centimetri. I grandi occhi insettiformi campeggiano enormi su una figura fantastica che probabilmente rappresenta in sè un'ibridazione di tutte le forze della natura e degli esseri ultraterreni.

IMMAGINE: la più antica figurina "Dogu" scoperta in Giappone nel 2009 presso la prefettura di Shiga nel sito archeologico di Aidani-Kumara. Altezza: 3,2 centimetri. Datazione: 12.000 anni (Preistoria). Da notare il naturalismo della figurina in confronto alle statuette protostoriche dalle fattezze irreali.STATUETTE DAI GRANDI OCCHI DELLA CIVILTA' DI HARAPPA E L'OCCHIO DIVINO DEL RE-SACERDOTE

Contesto culturale

La civiltà della VALLE DELL'INDO (estesa fra PAKISTAN, AFGHANISTAN e INDIA), conosciuta come cIVILTA' di HARAPPA, si sviluppò in un arco di tempo da 3.300 al 1.300 a.C. quando si apprese la pratica dell'agricoltura e dell'allevamento. I primi scavi nel sito di HARAPPA sono iniziati nel 1872 ad opera dell'archeologo britannico ALEXANDER CUNNINGHAM; solo nel 1920 gli studi vennero approfonditi con una campagna di scavo diretta dall'archeologo indiano RAI BAHADUR DAYA RAM SAHNI. Si tratta di una civiltà molto avanzata nella pianificazione urbana, con case in mattoni cotti, compresi grandi edifici pubblici, e ingegnosi sistemi di drenaggio e approvvigionamento idrico. Su alcune tavolette di argilla scoperte ad HARAPPA, risalenti al 3.300 a.C., vi è una forma di scrittura con segni a tridente, molto diversa da quella sumera, per cui viene considerata come uno sviluppo indipendente dalla scrittura geroglifica egizia e da quella cuneiforme sumera. A MOHENJO-DARO sono state scoperte le più antiche testimonianze di tessuti in cotone:

"Gli agricoltori della VALLE DELL'INDO furono i primi a filare e tessere il cotone. Nel 1929 gli archeologi recuperarono frammenti di tessuti di cotone a MOHENJO-DARO, nell'attuale PAKISTAN, datati tra il 3250 e il 2750 a.C.. Sono stati datati semi di cotone ritrovati nella vicina MEHRGARH al 5000 a.C. I riferimenti letterari sottolineano ulteriormente l'antica natura dell'industria del cotone del subcontinente. Le scritture vediche, composte tra il 1500 e il 1200 a.C., alludono alla filatura e alla tessitura del cotone" ("Impero del cotone, una storia globale"; 2015, SVEN BECKERT).

I grandi occhi insettiformi delle dee di Harappa e il ritratto in steatite del Re-Sacerdote

I grandi occhi composti d'insetto delle statuette JOMON trovano un'analoga espressione nelle statuette coeve di dee femminili della civiltà di HARAPPA e MOHENJO-DARO, VALLE DELL'INDO (Pakistan), prevalentemente risalenti al II millennio a.C., alte intorno ai 14 centimetri, la più antica delle quali è datata alla I Fase di questa cultura, circa 3.300 a.C., e consiste in un bacino femminile in terracotta, alto 3 centimetri, scoperta nel sito archeologico di HARAPPA. Si sono trovati in tutto, dal 1920, circa 8.500 frammenti di statuette di ceramica; i manufatti erano per la maggior parte danneggiati dal tempo. Sebbene ci sia un filo conduttore culturale tra le varie fasi di questa civiltà, le statuette più antiche si distinguono per la posizione seduta, i seni conici o discoidali, gambe unite, fianchi larghi e volti estremamente semplificati. Nella fase più evoluta compaiono le figure femminili in piedi, assieme ad un certo numero minore di figure maschili. Alcune di esse mostrano volti con becco d'uccello e occhi sempre enormi e sbarrati, altre, a parte l'enormità degli occhi, non mostrano nessun particolare umano del volto e rimangono, nella loro iconografia, indecifrabili; altre ancora lasciano emergere elementi di volto umano: naso, labbra sporgenti e occhi sporgenti discoidali. La caratteristica più affascinante di queste figure è il pesante e alto copricapo a ventaglio con applicazioni di fiori, diademi e altri ornamenti a doppia-voluta. Le figurine maschili si distinguono per la loro silhouette snella, capezzoli esageratamente rilevati e a disco, chignon o copricapo e, a volte, barba. E' celebre il bellissimo ritratto del RE-SACERDOTE di MOHENJO-DARO (Mohenjo-Daro fu, assieme ad Harappa, fra le grandi culture della Valle dell'Indo), in steatite, datato 2000 a.C., alto 17 cm., che ritrae un personaggio dall'espressione serena, raccolta, occhi affusolati di tipo orientale, barba resa a linee parallele verticali, toga con decorazioni a trifoglio; l'elemento più interessante di questa scultura è la presenza, sulla fronte, di un anello circolare che può essere interpretato come un occhio a cerchi concentrici, un'antica tradizione in questa regione, di origine neolitica. Infatti, la produzione di perle con occhi stilizzati circolari divenne molto popolare nella VALLE DELL'INDO, si suppone fossero indossate per allontanare le influenze negative. Ancora oggi, nell'area mediorientale, viene prodotto questo amuleto detto "OCCHIO DIVINO". E' doveroso fare una breve digressione sulle figure antropomorfe maschili per comprendere la complessità di questa cultura, poichè gli esemplari stilizzati sono stranamente coevi di altre figure estremamente naturalistiche, come il TORSO IN DIASPRO ROSSO, alto 7 centimetri, datato 2.500 a.C., scoperto ad HARAPPA ed analizzato da JOHN MARSHALL, archeologo britannico (1876-1958), che rimase sbalordito dall'aspetto della statuetta, che mostra caratteristiche anatomiche perfette, che non hanno nulla da invidiare alle statue della GRECIA CLASSICA, solo che questo perfezionamento della figura umana venne introdotto per la prima volta, negli ultimi 5 millenni, appunto nel periodo classico dell'arte greca, a partire dal V secolo a.C., ovvero duemila anni più tardi delle statuette di HARAPPA. Di figure anatomicamente perfette se ne sono trovate in molto minor numero rispetto a quelle arcaiche, ma ciò non evita di sconvolgere qualsiasi idea di linearità nello sviluppo delle culture e lascia sospettare la presenza di un'elite di artisti illuminati, depositari di ancestrali conoscenze. Dobbiamo comunque precisare che la semplificazione della figura umana nell'arte, così come quella degli animali, ha avuto inizio in EPOCA NEOLITICA o nel TARDO PALEOLITICO, essendo connessa ad una graduale decadenza della spiritualità primordiale, in quanto raffigurazioni umane e animali naturalistiche le troviamo nei contesti delle epoche più remote del PALEOLITICO SUPERIORE: prendiamo ad esempio le veneri di KOSTENKI, Russia, datate 25.000 anni; i frammenti di statuette in pietra calcarea del sito di LISENBERG, Germania, datati 25.000 anni; la VENERE DI LA POIRE, dalla GROTTE DU PAPE, Brassempouy, Francia, datata 27.000 anni; i ritratti umani incisi sulle placchette di scisto della grotta di LA MARCHE, FRANCIA, datati 15.000 anni e molti, molti altri esempi tralasciando le straordinarie immagini faunistiche dell'arte parietale.

IMMAGINE: statuetta femminile in terracotta dal sito archeologico di Harappa, Valle dell'Indo, Pakistan. Datazione: 2500 a.C. circa. Misure: assenti; queste statuette si aggirano, solitamente, intorno ai 14 centimetri. Il petto, i fianchi e le spalle sono resi in modo abbastanza realistico, il volto, al contrario, presenta caratteristiche fantastiche, con enormi occhi d'insetto simili a quelli delle statuette Jomon giapponesi descritte precedentemente, il resto della fisionomia non è identificabile. Indossa una cintura, ornamentazioni nei capelli ricadenti sulle spalle. Come per la precedente, anche questa è modellata con la tecnica dell'applicazione separata degli elementi. (Royal Ontario Museum)

IMMAGINI: statuetta di Re Sacerdote dal sito archeologico di Mohenjo-Daro, Valle dell'Indo, Pakistan. Materiale: steatite. Altezza: 17 centimetri. Datazione: 2000 a.C. Il personaggio ha occhi molto affusolati e semichiusi, espressione serena e imperturbabile, indossa toga con decorazioni a trifoglio. Da notare la presenza dell'anello sulla fronte tenuto dalla fascia che gli cinge il capo: è l'Occhio Divino dell'antica tradizione preistorica, o anche "terzo occhio".

IMMAGINE: disco dorato in steatite e madreperla scoperto fra il 1995 e il 1998 durante gli scavi archeologici nel sito di Harappa, Pakistan. Misure: questi ornamenti si aggirano intorno ai 3 centimetri di larghezza. Datazione: 2000 a.C. Questo disco, scoperto nello stesso luogo della statuetta del Re Sacerdote qui sopra, si connette con lo stesso elemento presente sulla fronte del personaggio e viene considerato precursore del Terzo Occhio della tradizione Indù, che può risalire fino al 7000 a.C.

IMMAGINE: torso maschile in diaspro rosso dal sito archeologico di Harappa, Valle dell'Indo, Pakistan. Datazione: 2500 a.C. Altezza: 7 centimetri. Come detto nel capitolo sopra, lo stile "classicheggiante" di questo manufatto sembra del tutto anacronistico confrontato alle coeve statuette femminili di terracotta della stessa cultura. Di figure realistiche come questa se ne sono trovate altre nel sito di Harappa, anche se in molto minor numero rispetto a quelle chimeriche viste prima. Nel capitolo sopra sono esposte alcune tesi e confronti interessanti con altre epoche.

MESOPOTAMIA: IL RAPIMENTO ESTATICO NELLO SGUARDO DELLE STATUE VOTIVE SUMERE

Contesto storico e culturale

La CIVILTA' SUMERA si sviluppò intorno al 4.000 a.C., in MESOPOTAMIA ("Terra in mezzo ai fiumi"), IRAQ sud-orientale, protraendosi fino al III millennio a.C. Le prime testimonianze di questa civiltà vennero alla luce durante gli scavi in un tempio del SECONDO IMPERO BABILONESE nella zona di UR risalente al V secolo a.C. (MESOPOTAMIA, IRAQ), ad opera dell'archeologo britannico LEONARD WOOLLEY (1880-1960) nel 1922: diversi locali del tempio servivano ad ospitare una scuola per ragazzi e vi furono rinvenuti libri di studio su tavolette d'argilla incise in caratteri cuneiformi; all'interno di queste stanze vennero trovati molti oggetti risalenti ad un'epoca duemila anni più antica della costruzione del tempio babilonese ed erano frammenti di bassorilievi, tavolette scritte e statue; la spiegazione venne da un'iscrizione su un cilindro di ceramica nello stesso locale:

"Qui si vedono iscrizioni su antichi mattoni trovati nel corso degli scavi diretti dal governatore di Ur sul luogo dove sorge il tempio, raccolte fatte per informazione del pubblico".

Si trattava di un vero e proprio museo, dove gli allievi erano tenuti ad osservare le opere dei loro antenati: gli antichi SUMERI. Su quale fosse l'origine di quest'etnia, fondatrice di quella che è considerata la prima civiltà mesopotamica, il dibattito è ancora aperto. Riassumendo, i SUMERI inventarono l'uso della ruota, iniziarono la fusione dei metalli, posero i fondamenti dell'aritmetica, edificarono le prime città. Essi vengono considerati i primi ad inventare la scrittura, ma oggi sappiamo che forme di scrittura più antiche di molti millenni sono testimoniate nel tempio preistorico di GOBEKLI TEPE (risalente a 13.000 anni fa, Turchia) identificate nei libri "La scimmia ambiziosa" e "Una storia di pietra" dell'archeologo FELICE CESARINO; altre testimonianze più antiche di scrittura si trovano fra i resti della cultura neolitica PEILIGANG, in CINA, risalenti a più di 7.000 anni fa; oggi sono riconosciuti da alcuni studiosi come sistemi di scrittura anche le raffigurazioni astratte puntiformi e a barra del PALEOLITICO SUPERIORE, risalenti a decine di migliaia di anni fa. Le città Sumere sorgevano intorno al tempio della divinità a cui erano consacrate; si trattava di città-stato, in perenne lotta fra loro. Nell'epoca più antica, l'autorità dei sacerdoti e delle sacerdotesse che risiedevano nel recinto del tempio derivava direttamente dalla volontà degli dèi e a loro era dovuta la gran parte dei prodotti agricoli, che venivano in seguito redistribuiti nel periodi di carestia: il potere teocratico, infatti, ereditava i principi dell'organizzazione sociale egualitaria protostorica, o comunismo primitivo. La religione politeista comprendeva un numeroso pantheon di divinità come archetipi di forze cosmiche e naturali. Nel corso dei secoli ci fu un'alternanza fra potere religioso e laico: il potere laico aveva come suo esponente il Re e il suo palazzo, il potere religioso i sacerdoti la cui dimora era il tempio. Inizialmente, le due sfere erano unite nella figura del RE-SACERDOTE, affiancato dalla classe aristocratica. In epoca accadica (o di AKKAD), verso il 2.300 a.C., mentre prima veniva eletto dalla classe sacerdotale, il sovrano pretese l'autodivinizzazione, rendendosi così indipendente dal clero e divenendo egli stesso incarnazione del dio patrono della città-stato che governava; capostipite di questo cambiamento fu SARGON di AKKAD, che diede origine ad una nuova dinastia di origine semitica, fondando l'IMPERO ACCADICO. AKKAD era la città che dominava la parte settentrionale della MESOPOTAMIA, alla confluenza dei due fiumi, TIGRI ed EUFRATE; SUMER era il centro di potere della parte meridionale. Intorno al 2.000 a.C. la MESOPOTAMIA cadde sotto il dominio babilonese, decretando la fine della CIVILTA' SUMERA. Le due più importanti città della civiltà Sumera erano URUK e UR. Gli agglomerati urbani erano a pianta circolare e potevano raggiungere fino a 10.000 abitanti; sull'intero complesso urbano dominava il tempo dedicato al dio patrono della città (ogni città-stato era consacrata ad una sua particolare divinità, compresa nel pantheon sacro sumero); questo tempio era chiamato "ZIGGURAT", o "collina del cielo": struttura in mattoni crudi elevata a più livelli, sopra la quale sorgeva la torre del tempio. La più famosa è quella di UR, risalente al 2.000 a.C., dedicata al dio della luna NANNA (o SIN).

Gli occhi incantati delle statuette votive sumere e il busto del Re Sacerdote

Centinaia di statue votive sono state scoperte presso i templi sumeri e nei santuari circostanti; nessun altro periodo storico del Vicino Oriente è mai stato testimoniato da così tanti ritrovamenti. Queste sculture devozionali sono di varie dimensioni, solitamenti realizzate in gesso o pietra calcarea. Le forme anatomiche si presentano rigide e semplificate, anche se si conoscono esempi di figure più realistiche, come il busto di devoto, probabilmente lo stesso RE-SACERDOTE, della città di URUK, datato 3.000 a.C., alto 21 centimetri, coevo agli altri gruppi di statuette depositate nei templi. I lunghi capelli del Re sono raccolti alla nuca da un diadema, la barba dalla linea geometricamente arrotondata è innaturalmente incisa con solchi orizzontali; indossa una spessa cintura ai fianchi che regge il gonnellino, le mani sono chiuse a pugno sull'addome, gli occhi bianchi con pupilla ristretta (miosi) in alabastro sono contornati in scisto nero e nel complesso aggiungono un'impressione di alterità all'intera figura; la pupilla, di cui si nota il punto centrale in ombra, in realtà doveva essere intarsiata ed avere un aspetto più dilatato. Queste figure, come quelle di Harappa trattate precedentemente, dall'aspetto più naturalistico ed anatomicamente accurato rispetto al contesto dell'arte coeva, a mio avviso dovevano costituire reminiscenze di manifestazioni artistiche remote, in seguito sempre più schematizzate. Sono del parere che, come afferma anche la moderna ANTROPOLOGIA STRUTTURALE, non si debba considerare lo sviluppo della conoscenza come qualcosa di lineare e uniforme, come una freccia tesa verso il progresso, quanto piuttosto come una serie di flussi e riflussi nel corso del tempo, con periodi di grande illuminazione spirituale e sviluppo culturale (a cui fa seguito un analogo naturalismo nelle immagini artistiche), subentrati da epoche oscure, durante le quali si verifica nella maggior parte dei casi una sclerotizzazione di principi e valori spirituali, il cui senso profondo è tuttavia caduto nell'oblio.

Gli occhi blu con intarsi di lapislazzuli nelle figure sumere e come elemento simbolico universale

Lo stile delle raffigurazioni nella forma artistica dei primi agglomerati urbani della CIVILTA' SUMERA è fondamentalmente impersonale, con forme anatomiche convenzionali e tratti del volto stereotipati, solitamente in posizioni ed espressioni ieratiche, rapite, con spalle larghe contratte, corporatura robusta, che esprimono una rigidità del corpo e una fissità dello sguardo simile ad una paralisi ipnagogica; tutto ciò allo scopo di tradurre, nell'opera, il rapimento mistico dei devoti al cospetto della divinità. Gli abiti maschili e femminili sono simili; in particolare il "KAUNAKES", una gonna lunga di lana, lavorata in modo da formare lunghe frange su un pannello sottostante di tessuto, era segno distintivo dei dignitari e del sovrano stesso. Il resto della popolazione indossava abiti più semplici, eleganti ma senza fronzoli. Gli occhi blu fissi delle figure sono contornati con scaglie di scisto, così anche le sopracciglia unite ad ali di uccello, mentre le orbite sono intarsi di pietre dure o conchiglie per il bianco, lapislazzuli per il blu dell'iride. Nell'antichità il lapislazzuli era considerato una pietra sacra, legata alla saggezza e alla spiritualità e perciò gli occhi di colore blu non indicavano una caratteristica individuale, bensì avevano un significato puramente simbolico, dimostrando le qualità superiori del devoto nel vortice della contemplazione mistica. Gli occhi blu nelle statue sono una caratteristica quasi universale, utilizzata per evidenziare il carattere sacro della figura o del personaggio ritratto, presente presso gli INCA, in PERU', nell'iconografia del dio VIRACOCHA, o in INDIA in alcune statue del BUDDHA, soprattutto nell'ANTICO EGITTO gli occhi con intersi di lapislazzuli o pietra turchese erano un vero e proprio canone artistico. Scoperta più di 6.000 anni fa, questa gemma dal colore blu oltremare (detto anche "azzurro di Baghdad"), venne trasportata in MESOPOTAMIA lungo la Via della Seta e utilizzata per la creazione di ornamenti, intarsi e per i grandi occhi delle statue votive. Gli EGIZI consideravano il lapislazzuli una pietra curativa dell'anima e della mente, ma anche del corpo per i problemi della vista e del tratto laringeo.

IMMAGINI: dettagli delle 12 statuette del Tempio di Eshnunna (antica città sumera, oggi Tell-Asmar, Iraq). Civiltà Sumera. Le statuette sono state scoperte nel 1934 nel corso di scavi archeologici. Datazione: 2900-2500 a.C. Altezza: dai 72 ai 21 centimetri.

GLI OCCHI BLU COME ELEMENTO SIMBOLICO UNIVERSALE: alcuni esempi:

IMMAGINE: maschera d'oro dalla tomba del SIGNORE DI SIPAN (governante della civiltà Moche). Datazione: III secolo d.C. Misure: 12 x 13 centimetri circa. Gli occhi blu sono intarsi di lapislazzuli. Sipàn è un sito archeologico della civiltà Moche nel Perù settentrionale; la cultura Moche vide gli albori nel II secolo d.C. e tramontò intorno all'anno 1000. La tomba del Signore di Sipàn fu scoperta nel 1987 dall'archeologo peruviano Walter Alva; al suo interno furono rinvenuti 600 oggetti: 451 d'oro, più manufatti d'argento, rame, ceramica, turchese e tessuti. Il personaggio venne sepolto assieme a due guardiani, i cui scheletri si trovano ai suoi lati. Un dettaglio importante è dato dai risultati delle analisi del DNA sullo scheletro del Signore di Sipàn, confermando che il suo gruppo sanguigno era RH negativo, riscontrato solo nel 15% della popolazione mondiale.

IMMAGINE: testa femminile in pietra calcarea, con occhi intarsiati di conchiglia e lapislazzuli, dall'antica città sumera di Tutub, oggi Governatorato di Diyala, Iraq. Datazione: 2600 a.C. Dimensioni: assenti, ma è probabile che si tratti di una delle tante testine di statuette adoranti e in tal caso può essere alta dai 5 ai 7 centimetri. Lo sguardo mostra la consueta esaltazione dei devoti sumeri di fronte alla divinità, un clichè ripetuto nei milleni. Il volto è sorridente, ovale, con sopracciglia unite; la capigliatura ondulata con una treccia arrotolata sul capo.

IMMAGINE: dettaglio della statua lignea del Faraone HOR AWIBRE; XIII Dinastia; regnò dal 1777 al 1775. Dimensioni: 170 cm. La tomba di Hor Hawibre fu scoperta nel 1894 ed è famosa soprattutto per questa statua a misura naturale di legno perfettamente conservata; raffigura il "Ka" (doppio incorporeo) del Faraone; gli occhi sono contornati in bronzo, con l''interno bianco in quarzo e iride in cristallo di rocca.. Il faraone è in piedi; la sua figura è longilinea, ben proporzionata, con spalle larghe, una gamba protesa e postura rigida. Sulla testa il simbolo di due braccia alzate come forza spirituale del sovrano.

IMMAGINE: testa in marmo con occhi blu in lapislazzuli della civiltà dei Sabei, fondatori del Regno di Saba, nell'attuale Yemen, fondato nel 1200 a.C., tramontato nel 275 d.C. Datazione del manufatto: 200 d.C. Dimensioni: informazioni assenti.

IMMAGINE: testina di monaco in avorio, con occhi intarsiati in pasta vitrea. Datazione: IX secolo d.C. Provenienza: monastero benedettino medievale di San Vincenzo al Volturno, Isernia, Molise.I GRANDI OCCHI DELLE STATUETTE VOTIVE DELLA CIVILTA' MICENEA

Contesto culturale e vicende storiche

I MICENEI erano un popolo indoeuropeo che, proveniendo presumibilmente dalle steppe russe, colonizzò la GRECIA continentale nell'ETA' DEL BRONZO (1.900 a.C.). Della stessa stirpe erano DORI, IONI ed EOLI, mentre i MINOICI erano un popolo autoctono dell'isola di CRETA, fondatore della CIVILTA' MINOICA che venne progressivamente assorbita e sostituita dalla cultura micenea. Con il nome generico di "ACHEI" vennero indicati da OMERO tutti i popoli greci, dal PELOPONNESO alla GRECIA continentale. Per molti secoli si credette che fossero un popolo immaginario, nato dalle opere di OMERO, ILIADE e ODISSEA. Ben presto, però, nel 1876, l'archeologo HEINRICH SCHLIEMANN scoprì, su un colle del PELOPONNESO, le rovine della città di MICENE che dal 1400 al 1000 circa a.C. dominò su tutto il MARE EGEO, appurando che le gesta degli eroi omerici e la guerra contro la ricca città di TROIA, dall'altra parte del mare, sulle coste dell'ANATOLIA, erano in una certa misura davvero avvenute. Nel 1871, infatti, vennero alla luce anche le rovine della mitica ILIO (Troia), affacciata su un colle dello Stretto dei DARDANELLI: una posizione strategica per il controllo dei commerci al confine fra EUROPA e ASIA; posizione grazie alla quale si arricchì a tal punto che i suoi tesori furono ambiti dai vicini d'oltremare e forse proprio questa fu la causa principale delle spedizioni di conquista, poi arricchite dal mito, descritte da OMERO, i cui principali protagonisti furono AGAMENNONE (Re degli ACHEI e di MICENE), ACHILLE, ETTORE, ULISSE (o Odisseo), PARIDE, AIACE. Secondo il mito ELENA, moglie di MENELAO, fratello minore di AGAMENNONE (Re degli ACHEI e dell'ARGOLIDE), venne rapita da PARIDE, figlio del Re di TROIA, PRIAMO, e ciò fu la causa scatenante del conflitto. MICENE (1.400-1.000 a.C.) era una città-fortezza, circondata da un'inespugnabile cinta muraria, formata da enormi massi di pietra, tanto che la leggenda narra che fosse opera dei CICLOPI, i giganti dotati di un solo occhio. Sul portale d'ingresso della città (1350 circa a.C.), sopra l'architrave, le sculture di due leoni di profilo costituivano l'emblema della città e probabilmente sorreggevano la statua della DEA-MADRE che vegliava sulla capitale del regno. Nel corso degli scavi archeologici vennero scoperte 6 tombe monumentali a fossa, nelle quali vi erano inumate 19 persone, assieme a corredi di armi, gioielli e maschere funerarie: 5 maschere d'oro di uomini e il frammento di un'altro esemplare, all'interno delle tombe II-IV e V. La più celebre di queste tombe è quella denominata "TESORO DI ATREO", o "TOMBA DI AGAMENNONE" (XIV secolo a.C.): da un lungo passaggio scavato nella collina si accede ad una vasta sala circolare, sormontata da una cupola a cono formata da grandi blocchi di pietra squadrati; all'interno di questa sala erano adagiati, sulla nuda terra, i corpi dei defunti della storpe regale; dopo l'inumazione, il passaggio veniva di murato e ricoperto di terra. Il soffitto della TOMBA DI AGAMENNONE è il più antico tentativo di copertura a volta documentato. Gli scheletri del Re e dei principi avevano il volto coperto da maschere in lamina d'oro con i tratti idealizzati del volto, in tutto 5; vi erano diademi, anelli-sigillo, armi di bronzo, un gran numero di oggetti d'oro pari a 14 chili, compresi i dischetti che adornavano gli abiti. Le armi di bronzo, in particolare, sono di pregevole fattura, con lame ageminate con figure di leoni e scene di caccia. Dopo la sconfitta e distruzione di TROIA, gli ACHEI raggiunsero l'egemonia su tutta l'area, estendendo il loro dominio, oltre alla penisola ellenica, sulle isole circostanti. Verso il 1.000 a.C., quando i DORI, anch'essi indoeuropei e provenienti dall'EUROPA centrale, giunsero sulla penisola greca con le loro armi più potenti di ferro, gli ACHEI vennero a loro volta soppiantati.

L'arte micenea e le statuette votive dagli occhi circolari e globulari

Al ricco corredo funebre sopra descritto, si aggiungono "RYTHON" (boccali) a forma di testa d leone, coppe, statuette votive, sculture di terracotta, ecc... Le STATUETTE VOTIVE, in ceramica smaltata (o invetriata) si suddividono in molte tipologie: animali, figure di uomo-uccello, o "dea-uccello" con ali al posto delle braccia, estremamente stilizzate e senza attributi fisici, con testa a becco di uccello, simili a quelle neolitiche di molte migliaia di anni più antiche, come quelle scoperte, ad esempio, nel villaggio neolitico di SAMMARDENCHIA (UDINE), risalenti a circa 7.000 anni fa. Altre ritraggono personaggi maschili nudi dalle forme molto schematizzate e con influenze minoiche. Figurine femminili dal vestito a campana e dalle forme anatomiche geometrizzate. Due tipologie di figurine femminili, alte in media 20 centimetri, per la loro forma simile a lettere greche vengono denominate del tipo "THAU", "PSI" e "PHI": le "PSI" sono figure schematiche ad ali aperte e rappresentano la DEA-UCCELLO; le "PHI" sono figure schematiche con corpo discoidale; le "THAU" hanno braccia tronche aperte a forma di croce e sono sempre schematiche. Quelle dalla testa antropomorfa hanno solitamente grandi occhi circolari, dipinti o resi come globi in rilievo. Alcune di esse, femminili, dal lungo collo, mostrano volti sorridenti e una particolare enfasi nella raffigurazione degli occhi, perfettamente circolari e sormontati da sopracciglia disegnate come a formare dei raggi; questo può rendere l'idea di un'espressione di estatica sorpresa. Queste figurine di ceramica, prodotte artigianalmente in massa, sono state scoperte in contesti cultuali, sia della GRECIA continentale che delle isole. La loro funzione è quella di ex-voto e consistono in rappresentazioni in scala ridotta di divinità ancestrali. Si può dire che la forma artistica minoica fu matrice del successivo stile miceneo e le due espressioni sono, nei loro tratti fondamentali, convergenti, nonostante la CIVILTA' MINOICA, autoctona, fosse pacifica, colta, basata sull'agricoltura, la pesca e l'allevamento, mentre i MICENEI erano una società di guerrieri, aggressivi e bellicosi. Ma la statuaria micenea comprende anche una produzione di più alto livello, come statuette naturalistiche in terracotta di personaggi intenti a qualche occupazione, metope arcitettoniche, sculture in avorio come il GRUPPO CON DUE DIVINITA' FEMMINILI GEMELLE e un fanciullo, da MICENE (XIII secolo a.C.) al Museo Archeologico Nazionale di Atene; i personaggi di questo gruppo scultoreo, alto appena 7,5 centimetri, indossano abiti tipicamente micenei; le fattezze, la vita stretta e la sinuosità delle figure ricordano le statue indiane. Una delle due divinità è priva di testa, l'altra ha il tradizionale sguardo fisso e ipnotico del dio o del fedele rapito dalla sua visione. Le raffigurazioni gemellari o doppie come rappresentazioni della dualità universale risalgono al PALEOLITICO SUPERIORE; un esempio è la statuetta d'avorio del sito all'aperto di KHOTYLEVO, RUSSIA, datata 22.000 anni, alta 8 cm., fino alle rappresentazioni neolitiche di CATHAL HUYUK, TURCHIA, risalenti a 9.000 anni fa, alte 17 cm., o alla scultura delle dee gemelle dai templi megalitici di MALTA, risalente a 5.000 anni fa, alta circa 15 centimetri.

GLI SGUARDI INCANTATI DEI RITRATTI DEL FAYYUM

L'oasi del FAYYUM si trova in EGITTO, a sud del Cairo, in mezzo al deserto ed è una delle zone più fertili della regione, grazie ad una depressione che permise il drenaggio dell'acqua del NILO per mezzo di un canale. L'oasi del FAYYUM venne bonificata durante il regno di AMENEMHAT III (1844-1797 a.C.). Durante il PERIODO TOLEMAICO, posteriore alla morte di ALESSANDRO MAGNO nel 323 a.C., e con la successiva conquista dell'EGITTO da parte dei ROMANI nel 30 a.C., l'oasi del FAYYUM divenne un insediamento di coloni, la maggior parte soldati greci e romani, a cui vennero concessi dei lotti di terreno come ricompensa per i loro servigi. La coltivazione di questi campi veniva solitamente affidata a contadini egiziani che giungevano da tutta la regione; in questo modo, si venne a creare un complesso amalgama di etnie. Nella località di HAWARA (Medinet-al-Fayyum) è venuta alla luce una piramide di AMENEMHAT III, con il sarcofago del faraone, due casse con vasi canopi e la tomba della figlia, la principessa NEFERU-PTAH, il cui corpo era circondato da un ricco tesoro; nello stesso luogo venne scoperta, dall'archeologo FLINDERS PETRIE (1853-1842) nel 1888, una grande NECROPOLI del periodo tolemaico-romano assieme a centinaia di mummie intatte con il volto ricoperto da tavolette lignee con il ritratto dei defunti. Ma i primi ritratti del FAYYUM giunsero in EUROPA nel 1615, assieme a due mummie acquistate dall'esploratore italiano PIETRO DELLA VALLE che ne fece una relazione nei suoi appunti di viaggio. La loro DATAZIONE copre un lasso temporale dalla fine del I secolo a.C. al III secolo d.C. Grazie al clima secco del deserto i dipinti si sono conservati in ottime condizioni: si tratta di circa 600 ritratti realizzati con tempera e cera d'api mescolate e fuse, una tecnica denominata "encausto". I dipinti svelano la tradizione religiosa di questi coloni connessa ai culti dell'ANTICO EGITTO, assimilati dalle dinastie tolemaiche prima, dai romani in seguito. Com'è ovvio, questa millenaria tradizione era associata alla pratica della mummificazione dei defunti come necessario atto rituale. Riguardo alla tecnica pittorica, in alcuni esemplari la tempera è stata lasciata opaca. I supporti lignei sono soprattutto di quercia, cipresso e cedro; molti altri sono dipinti su tela di lino, la stessa con cui sono avvolte le mummie nei sudari; misurano mediamente 37 x 23 cm., con volti a grandezza naturale. I pigmenti sono stati ricavati da minerali come l'"azzurro egiziano" (il più antico pigmento sintetico, ottenuto da rame e calcio), il "minio" (ossido di piombo per il rosso), lo stannato di piombo per il giallo, carbonato o solfato di calcio per il bianco, carbone per il nero, malachite per il verde, un colorante di argilla per la pelle in tutte le sue tonalità, oltre a decorazioni in foglia d'oro, come corone d'alloro e sfondi. I colori sempre vividi ed inalterati sono dovuti all'alta qualità della tempera, una delle tecniche più antiche del mondo, ottenuta da un impasto cromatico mescolato a sostanze collanti, fra le più comuni l'uovo e la cera. La pittura a TEMPERA è una tecnica che accomuna tutte le più antiche civiltà: gli antichi EGIZI, CINA, CIVILTA' MAYA, GIAPPONE, INDIA, ecc...Già nella PREISTORIA questa tecnica veniva utilizzata, mescolando argille di vario genere con sostanze collanti vegetali. Ma torniamo all'espressione artistica dei RITRATTI DEL FAYYUM (o Fayum), dipinti con mano sicura a sottili pennellate che creano sapienti effetti di luce e ombre; ce ne sono di diverse tipologie: da quelle arcaizzanti, dalle caratteristiche più immediate e spontanee, a quelle sufficientemente realistiche, fino a quelle estremamente realistiche, al punto che la luminosità dello sguardo, la trasparenza del corpo vitreo suggerita dal riflesso di luce, i segni distintivi di ogni persona nei lineamenti del viso dimostrano l'assenza di ogni riferimento a modelli di base. Lo sguardo è sempre rivolto verso lo spettatore e l'artista vi ha indirizzato tutta l'intensità e la forza espressiva; non sono sguardi fissi e attoniti come quelli delle immagini arcaiche, ma estremamente vivi, vibranti, presenti e, al contempo, sognanti. Questi ritratti ci permettono di comunicare con l'interiorità dei soggetti annientando letteralmente i duemila anni trascorsi fra noi e loro; i chiaroscuri, la morbidezza e la luminosità dell'incarnato rendono l'immagine estremamente realistica. Il bianco del bulbo oculare è sempre un po' adombrato (non candido come nell'iconografia arcaica che irrigidisce lo sguardo), ponendo l'accento sulle sfumature dell'iride se gli occhi sono chiari, e sulla trasparenza dell'umor vitreo indicata dal piccolo punto bianco del riflesso della luce. I soggetti hanno generalmente occhi scuri, marroni, pochi mostrano tonalità più chiare color nocciola con la pupilla ristretta per porre in risalto il colore e l'espressione. Le acconciature femminili sono a volte molto elaborate, con lunghe trecce avvolte sulla cima del capo o chignon, come il ritratto (fra i meglio conservati) di ISIDORA ("dono di Iside"), su legno di tiglio, di 48 x 36 cm., datato al 100 d.C. circa; altre volte non vi è nessuna acconciatura e le donne appaiono così com'erano nella vita di tutti i giorni, scapigliate o un po' trasandate secondo il carattere di ognuna, come il ritratto di donna anziana su tavola al Museo di Zurigo datato 210 d.C. circa, di 31 x 17 cm. L'abbigliamento femminile è più vario, accompagnato da gioielli e orecchini d'oro o di pietre preziose. La corona d'alloro dipinta in foglia d'oro sul capo dei soggetti simboleggia la corona solare del dio RA; si tratta della CORONA DI GIUSTIFICAZIONE poichè il defunto che in vita ha trionfato sui propri nemici interiori ha sconfitto il potere della morte. Nella GRECIA CLASSICA l'alloro era l'albero consacrato ad APOLLO e alla vittoria. Dobbiamo però notare che poche delle persone ritratte portano la corona d'alloro e chiederci, dunque, se i soggetti arricchiti da questo particolare avessero delle doti non comuni, o abbiano compiuto buone opere per la comunità.

<< L'incoronazione del poeta, dell'artista o del vincitore, con alloro non rappresenta la consacrazione esteriore e visibile di un'attività, ma il riconoscimento che quest'attività, per il semplice fatto che esiste, presuppone già una serie di vittorie interiori sulle forze negative e dissolventi dello stadio inferiore. Non c'è opera alcuna senza lotta nè trionfo, per questo l'alloro esprime l'identificazione progressiva del lottatore con i motivi e le finalità della sua vittoria, associando anche il significato generico di fecondità che appartiene a tutta la vegetazione >>. ("Il libro dei simboli", JEAN-EDOUARDO CIRLOT, pag.70)

Nei soggetti maschili è molto presente il tipo dalla carnagione scura con capigliatura crespa o ad anelli ricadenti a caschetto; altri tipi più "caucasici" hanno capelli lisci ricadenti a caschetto o semplicemente corti, di colore castano; la barba è frequente ma non troppo. I soggetti anziani sono calvi o brizzolati, indossano generalmente la toga virile bianca. Gli uomini variano dal tipo "filosofo" o uomo colto (come quello a tempera su gesso al Museo Egizio del Cairo, datato al II secolo d.C., con lineamenti nobili, viso ovale, barba curata, capelli brizzolati e grandi occhi dallo sguardo profondo), a quelli più semplici e disinvolti dallo sguardo ingenuo, fino a quelli più rudi dallo sguardo aspro, come un ritratto maschile al Museo Puskin d Mosca. Per quel che riguarda i ritratti dallo stile arcaicizzante alcuni hanno volti aggraziati, sebbene dai tratti ingenui, altri mostrano caratteristiche piuttosto grottesche, con tratti del volto e del collo geometrizzati: un'eco del prossimo stile pittorico paleocristiano. Fra i diversi ritratti di bambini ne spicca uno con la tipica tonsura infantile dell'ANTICO EGITTO: testa completamente rasata con treccia su un lato e due ciuffetti di capelli sulla fronte; gli occhi sono grandissimi, scuri, la pelle è chiara e il collo lungo; il bambino accenna un timido sorriso (150 d.C., collezione J.Paul Getty, Malibù). Della grande arte pittorica dell'ANTICA GRECIA, cioè le opere su tavola e ad affresco, è andato purtroppo tutto perduto, sia a causa dei materiali deteriorabili che della distruzione avvenuta con la conquista romana; ciò che rimane sono per lo più pitture vascolari impersonali a figure nere e figure rosse. Delle opere dei grandi pittori greci come PARRASIO, APELLE, ZEUSI...non rimangono altro che le descrizioni ammirate dei testi antichi e possiamo solo immaginarne la grandiosità. Tuttavia, un barlume dell'espressione artistica della pittura pre-romana è stato sicuramente ereditato dai ritrattisti del FAYYUM, eredi di una lunga tradizione precedente. I dipinti del FAYYUM ritraggono per la maggior parte persone giovani o di mezza età, oltre a diversi bambini e qualche anziano; tuttavia, l'intensità espressiva del volto e dello sguardo lascia supporre che queste effigi siano state realizzate quando le persone erano in vita e fossero tenute in casa, come tradizionalmente veniva fatto dalle famiglie facoltose o nobili nei secoli successivi, e che solo dopo la morte fossero posti sopra il volto della mummia e fissati con le sue stesse fasce di lino. Infatti, l'artista avrebbe dovuto avere un'eccezionale memoria della persona viva per realizzare un'immagine così espressiva e ciò può essere possibile, ma mi sembra più plausibile l'ipotesi di un "ritratto posato". Questo discorso però può cambiare nel caso dei ritratti sulle mummie infantili, che raffigurano il bambino o la bambina immortalati nella stessa età del decesso. Nella tradizione esoterica dell'ANTICO EGITTO, il KA (o forza vitale impersonale) e il BA (l'individualità), esigevano la creazione di un'immagine del defunto in modo che egli vi si potesse riconoscere, acquisendo memoria di sè perchè non cadessero nell'oblio le qualità acquisite durante la sua vita terrena. E, a questo proposito, il potere magnetico dello sguardo nei ritratti di EL FAYYUM doveva svolgere egregiamente questo compito. A tutta l'attuale collezione, sparsa in tutti i più importanti musei del mondo, dei RITRATTI DEL FAYYUM si devono aggiungere quelli, non ancora definitivamente documentati, relativi alla scoperta di una nuova necropoli nel 2022, consistente in un enorme edificio funerario di epoca tolemaica e romana, sempre nell'oasi di EL FAYYUM, nella zona di GERZA.

IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)

IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)

IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)L'ACCENTO SULLO SGUARDO NELL'ARTE CRISTIANA COPTA

Contesto storico e teologico